“炼丹修道沥肝胆

应时而出惊世闻”

这是中国首次核试验现场总指挥

张爱萍将军

作于1964年我国首次

原子弹全尺寸爆轰模拟试验成功之际的诗句

也是

清华大学核研院

先进核燃料技术团队负责人唐亚平心中

对团队近半个世纪知难而进的

艰难攻关历程的形象比喻

最近

将近150万个“燃料球”

在中核北方核燃料元件有限公司

生产完毕

将在全球首座球床模块式高温气冷堆核电站

华能山东石岛湾高温气冷堆核电站

陆续投入使用

它们网球大小、通体黢黑、看似平平无奇

却是能量巨大的球形核燃料元件

是高温气冷堆核电站的“粮食”

也是

保证高温气冷堆固有安全性的

核心技术之一

球形核燃料元件制造技术

是“买不来、要不来、讨不来”

世界领先的清华技术

从“跟跑”到“领跑”

从学习发达国家思路到自主实现技术突破

再到工业示范、全面实现工程化

实现向先进生产力的转化

清华大学核研院先进核燃料技术团队

攻坚克难、开拓进取、百折不挠

在堪比“炼丹”的艰辛过程中

“充分体现了一种精神

可以叫做‘球形燃料元件精神’:

自主创新、敢为人先、产研融合、精益求精”

唐亚平总结道

坚不可摧的“燃料球”:高温气冷堆的安全密码

在三面环海的山东荣成,采用清华大学技术的球床模块式高温气冷堆核电站——华能山东石岛湾高温气冷堆示范电站,至今已经安全运行一年多的时间。

作为全球首座球床模块式高温气冷堆核电站,它被称为“不会熔毁的核反应堆”,全因其具备的“固有安全性”。这意味着——即使遇到最极端的情况,比如特大地震、海啸等自然灾害,一切操作系统都失灵,不依靠任何的人为干预,它仍然可以依靠自身的物理特性,保持安全状态,避免放射性物质泄漏到外界。

而保障其“固有安全性”的第一道防线,就是由清华大学核研院先进核燃料技术团队研发成功并实现规模化制造的“球形核燃料元件”,也就是业内俗称的:“燃料球”。

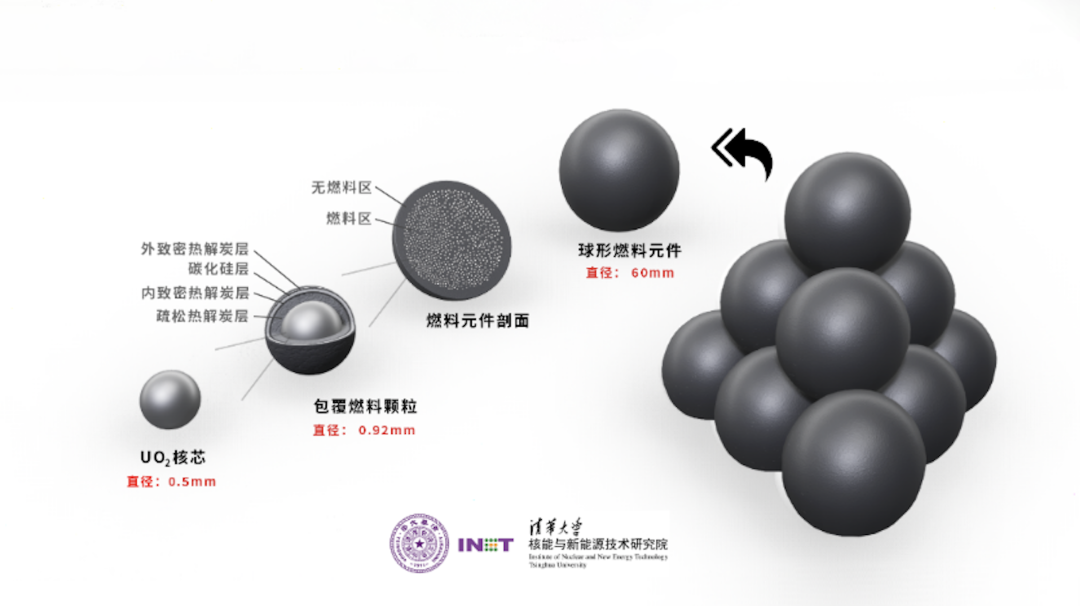

高温气冷堆球形核燃料元件示意图

如果将球床式高温气冷堆比作一个高精尖的“煤球炉”,球形核燃料元件就是它独有的“煤球”。唐亚平用三句话总结球形燃料元件的特点:

一是“球小能量大”。一个直径仅6厘米、重200克的燃料球,里边装了7克铀的核燃料,可以释放的能量却十分惊人,相当于燃烧标煤超过1.6吨!

二是“换料不停堆”。在燃料球的连续流动中,反应堆就完成了核燃料换料。既改善反应堆经济性,又有利于反应性控制、增强反应堆安全性。

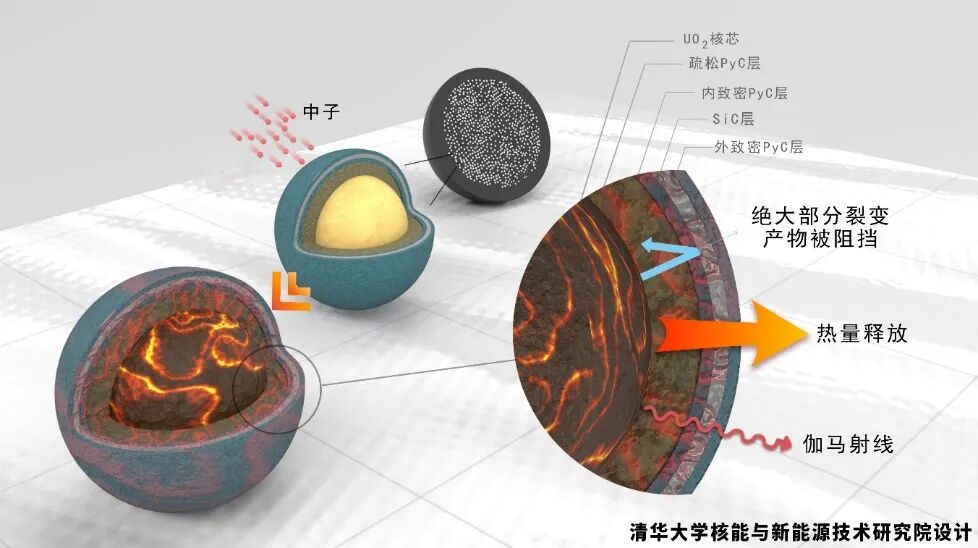

第三点特别重要——“耐高温、强包容”。燃料球看着不起眼,却内有乾坤。它内含1.2万个二氧化铀小核芯,每个核芯直径只有500微米、重量不足1毫克,外面却都包裹着四层耐高温的包覆材料。大球包小球,真正的核燃料在最里边的小核芯中。核芯之外是层层阻挡、纵深防御。“能量可以出来、废物全部留下”。核裂变释放的能量散发出来被转化利用,产生的放射性废物却被完全包容在燃料元件里,为高温气冷堆实现全球最高水平的核安全——固有安全,奠定了最关键的基础。

高温堆安全性第一道屏障——燃料球作用示意图

二十余年磨一剑:实验室里的自主创新之路

“要想建造高温气冷堆,就必须得造出燃料球!” 唐亚平说。

燃料球的结构看似简单,但要真正造出来、用得上,却耗费了核研院先进核燃料技术团队几代人的心血。

早在上世纪七十年代,核研院就开始了球形核燃料元件的基础研究。彼时,我国在高温气冷堆核燃料领域的研究落后于德国、美国等欧美发达国家。核研院先进核燃料技术团队查资料、做实验、编教材、培养人,研发设备、研制配套材料……从零开始,艰难推进。团队深知,只能靠自己、要自主创新。

以燃料球制造第一道主工艺——二氧化铀核芯制造为例,溶胶凝胶工艺制备核芯颗粒涉及溶解、配胶、分散、热处理等物理、化学过程十几步工序,多样的化学反应,各种各样的设备……既要实现胶液的稳定,又要解决从连续胶体到分散颗粒的快速成型技术,还要保证大量的核芯颗粒无破损、一般大、一样圆。

技术团队历经千百次的实验、反反复复的方案调整,终于构建了溶胶凝胶工艺技术体系,实现了二氧化铀核芯颗粒的各项性能合格、一致、稳定。

燃料球制造第二道主工艺包覆颗粒的研发也是困难重重。TRISO型包覆颗粒四层完整、完美的包覆层是在反应堆内高温、高压、高辐照条件下阻挡裂变产物释放的关键屏障,为了给每个颗粒都穿好这四层微米级的“衣服”,要在高达1600℃、通着氢气、导入不同有机物前驱气体的环境下,让数以百万千万计的颗粒在几个小时里不停沸腾、翻滚的动态过程中,接受化学反应和气相沉积的洗礼,形成精确厚度和完美结晶状态的四层包覆层。

反应温度、压力,反应物浓度,气流分布……每一个细节都直接影响包覆质量,因素组合之多、扰动之灵敏,决定了研发工作极为困难。技术团队历经严密完备的设计、精益求精的测控、耐心细致的求证,终于让每一炉数百万个颗粒都穿上了四层各自相同的“衣服”,实现了破损率低于万分之三——那个起初被认为遥不可及的目标,突破了球形燃料元件制造的一大难关。

经过十几年的坚持攻关,二氧化铀核芯、包覆颗粒、元件大球三大主工艺的研发都在坚持中前进、在量变中积累。

清华大学先进核燃料技术团队在实验室讨论研究方案

直到八十年代“国家高技术研究发展计划”(简称“863计划”)实施,在“863计划”能源领域重点项目的支持下,核研院的技术团队迎来了快速进步与技术突破丰收期:在实验室打通了燃料球制造的完整技术路线,研发建成了一条小规模实验生产线,并成功完成了“10兆瓦高温气冷实验堆”核燃料元件制造供应任务。“10兆瓦高温气冷实验堆”项目获评国家科技进步一等奖,高温气冷堆在2006年被列为16个国家科技重大专项之一。

把论文写在祖国大地上:实现“燃料球”规模化生产

随着“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”国家科技重大专项的实施,球形核燃料元件的研发又迎来了新的挑战:重大专项要建设球形核燃料元件示范生产线,要实现规模化制造、形成我国核工业的新的能力。

燃料球的独特设计本质上是化整为零、层层包裹,确保对放射性产物的完整包容。规模化制造要求大幅度放大产能,每天要制造巨量的二氧化铀核芯颗粒、包覆颗粒,又要求每一个颗粒、每一层的包裹都必须高度一致、完美无瑕。它们要满足尺寸、球形度、密度、厚度、微观形貌等等几十项性能指标,对每一颗核芯和包覆颗粒的要求都几近苛刻。“高校老师都有做科研的基础,但是真正需要工程化落地的时候才发现挑战是巨大的。”核研院新材料研究室主任刘兵说。

先进核燃料技术团队迎难而上,走出实验室、接受工程化的风雨洗礼。2013年3月16日,球形核燃料元件示范生产线在内蒙古包头市的中核北方核燃料元件有限公司开工建设。

在技术创新的同时,团队也勇敢开拓高科技创新成果转化新机制:与核工业、制造业等产业界多家优势单位分工协作、联合攻关;与工程技术一线同志并肩作战,扎扎实实解决工程化过程中的一系列问题。

比如第三道主工艺元件大球制造,技术团队在实验室只需要关心穿衣条件、压制参数、热处理制度等主要技术,到了工厂生产线则需要解决合格原材料的稳定供应问题。为了其中一种关键材料——天然石墨粉的供应,就可谓历经千辛万苦:全国范围找矿源、找石墨加工厂家;深入石墨厂家共同实验、分析;与生产线建设方争论、讲解……还要为了解决看似简单却与产品质量息息相关的混捏、研磨、均混等机械参数的问题反复研讨、实验。

制造过程中的性能检测也是一大难题。工艺技术的研发、改进离不开性能检测的支持。“从原材料,到核芯、包覆颗粒,到元件大球,有数十个设计参数需要检测,涉及到物理、化学、材料等多个学科。部分指标没有通用标准可以借用,检测速度还必须适应不同阶段研发、制造的通量要求。”核研院新材料研究室副主任赵宏生介绍。

燃料元件理化性能分析组二十余年不断研发分析方法,研制专用分析仪器螺旋式上升,不断提高分析精度、效率和自动化程度。还要针对巨量样品设计可靠的取样技术、取样方案。既要快速、精确测定核燃料性能参数,又要减少样品数量、保证生产效率、降低生产成本,为燃料元件制备技术研发和示范生产线建设成功提供了及时、有力的支持,也支撑着自身在学术上的不断进步。

清华技术团队还虚心向工程科技人员学习,运用企业先进的质量保证文化和技术,建立起全新的质量保证体系,精益求精大幅度提高制造的可靠性、可追溯性,保证了燃料球制造真正形成了工程化生产能力。

球形核燃料元件制造装备发展阶段

终于,历经十多年的协同合作,团队实现了二氧化铀核芯、包覆颗粒和元件大球几十项性能指标全部合格,而且高度一致、高度稳定,建成了世界首条工业规模的球形核燃料元件生产线,及时为高温气冷堆示范电站送上了合格的核燃料。

产学研深度融合、优势互补,团队与合作各方也共同打造了高校重大高科技自主创新、服务国家的成功典范!

打造新质生产力:为绿水青山贡献清华硬核力量

高温气冷堆提供的高温工艺热具有多用途综合应用的独特优势,应用范围涉及电、热、汽、水、氢等领域,未来还可能利用它制造多种同位素材料,从而开拓核能非电应用的广阔市场,为石化、冶金、交通、数据等行业的低碳转型,为我国“双碳”战略实施、核电“走出去”、绿色可持续发展和人民生命健康贡献完全自主可控的新质生产力。

当前,高温气冷堆进入了商业化发展的新阶段。清华技术团队迎接挑战的步伐没有停歇,完成了进一步放大规模的关键设备预先研究,又继续到核工业的热土上奋斗。

清华大学先进核燃料技术团队

2023年5月16日,球形核燃料元件商业生产线在中核北方开工建设,目前已进入全面调试阶段。核研院先进核燃料技术团队继续发挥技术指导、技术支持的关键作用,一条全球技术水平最高、规模最大的球形燃料元件生产线将出现在中国,未来将为高温气冷堆商业推广和新兴产业链提供源源不断的“粮食”。

展望未来,核研院先进核燃料技术团队已经拥有球形核燃料元件完整知识、技术体系,丰富的工程化经验,更拥有产学研融合发展的体制机制,又汇聚了一批新生代的科研人员、青年教师。

“前辈们完成了从‘0’到‘1’的原理突破和壮举,我们还要不断完成从‘1’到‘10’、到‘100’的技术优化和工程技术创新。”新材料研究室党支部书记、副主任刘马林说。

沐浴着前辈们的光荣与梦想

传承着他们的传统与精神力量

在这条永无止境的科研攀登之路上

一代又一代的清华核能人

充满信心、斗志昂扬

必将在实现核能技术创新发展

和打造新质生产力的道路上

展现“清华精神”的时代诠释和全新担当!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

联合策划|核研院

素材来源|先进核燃料技术团队

统筹|吕婷

文|杨雪文

排版|魏小雯

编辑|王志雄

责编|苑洁

审核|刘蔚如

清华大学版权所有

联系邮箱:thuxwzx@tsinghua.edu.cn